string(21) "キャッシュない"

string(21) "キャッシュない"

まえがき

株式会社 写真植字機研究所

社長 石井 裕子

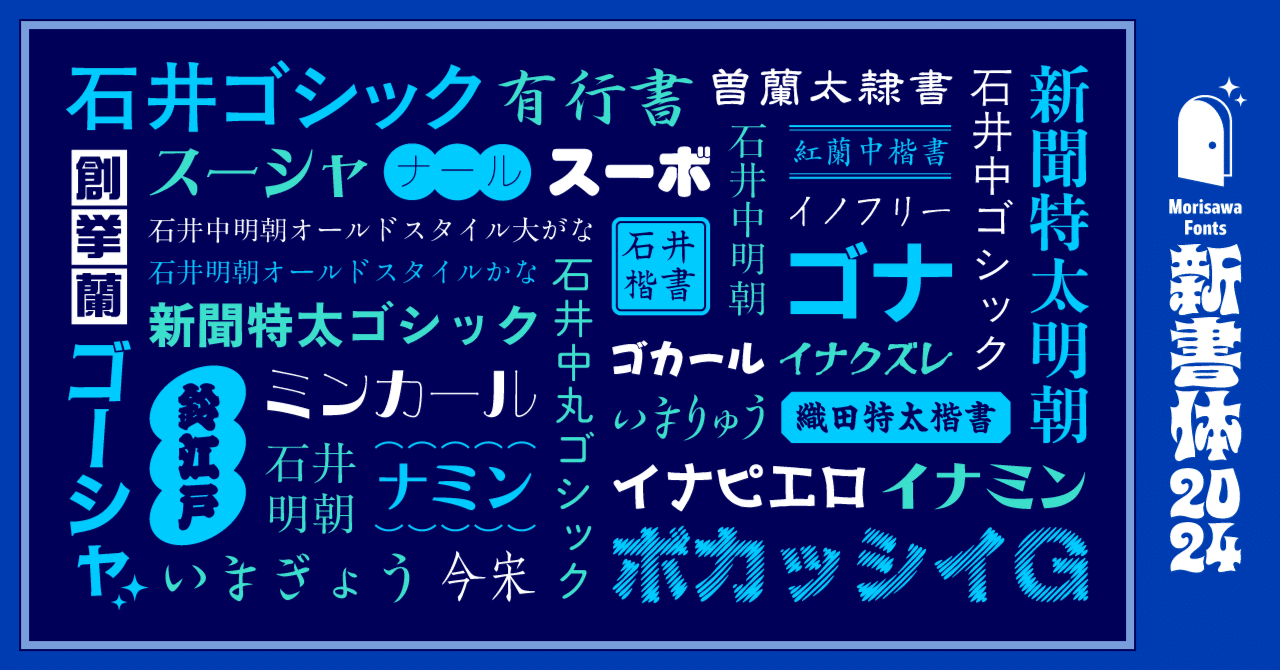

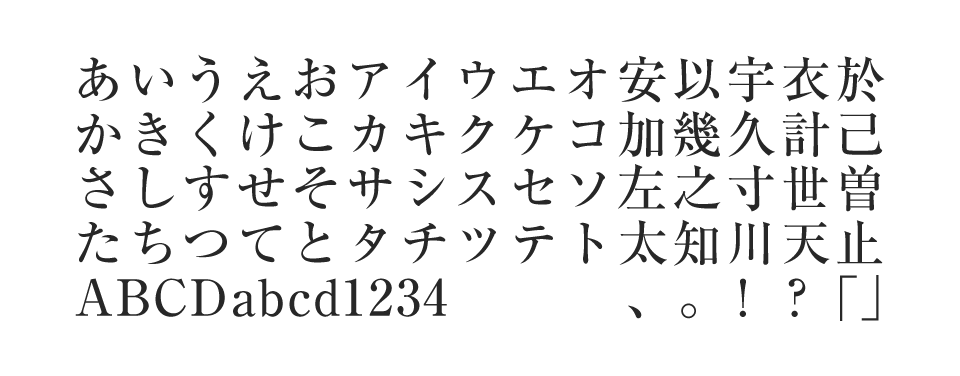

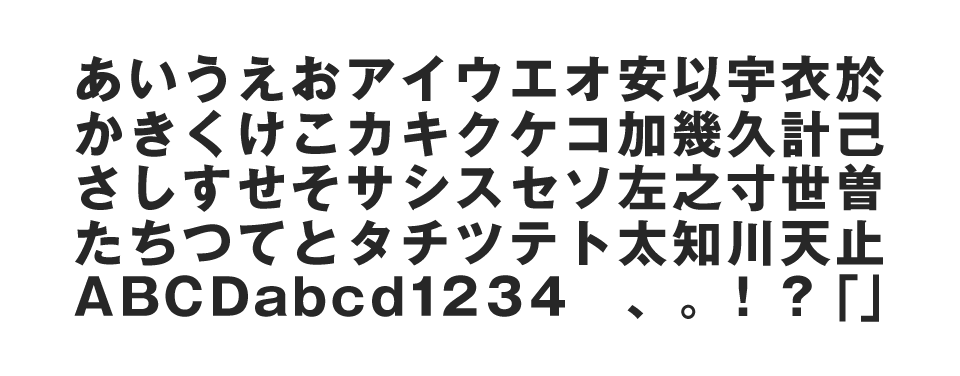

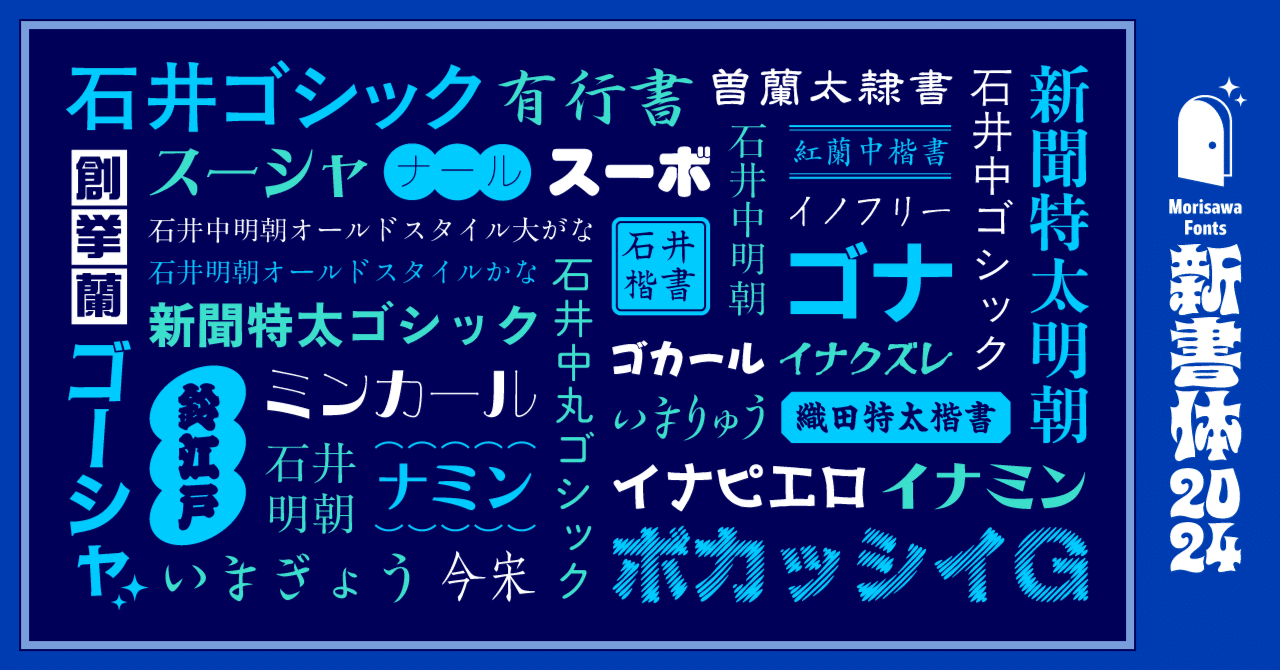

近ごろ日常生活の中で目に触れる印刷物を眺めますと、日毎に石井文字がふえてきているのを感じます。新聞・雑誌・パンフレットなど、今まで活字で組まれていたものが、知らぬ間に写真植字に変っているのです。「石井さんの文字には力がない」などと嫌われた初期の頃を思い出しますと、まことに不思議な気がいたします。「最近は石井文字の指定が多くなって、写真植字機が無いと不便で困るから」といわれて設備をされる方がふえております。現在では、特に商業デザインの分野では、石井文字はなくてはならない存在になっていると思われます。しかし、石井文字は写真植字機と密接不可分のものなのです。父は写真植字機を作り、それに石井文字という生命を吹き込んだのです。

私はこれらの印刷物を見るたびに、写真植字機を育てあげた苦難の時代を思いおこすのです。写真植字機の機体設計、レンズの研究、文字設計と、日夜をかけての研究生活で、私が子供の頃は父と顔を合わせることがありませんでした。楽しくいっしょに遊んでもらった記憶も残っておりません。父はすべてを写真植字機にかけ、工場へ行っては試作機のかたわらでくびをかしげ、家に帰っては研究室にとじこもり、机の前で黙々とペンを動かしていた父の姿しか思いおこせないのです。

<?php

$str = 'https://sha-ken.co.jp/';

return esc_url( $str );

?>- hhh

- kkkk

<?php

$str = '';

return esc_html( $str );

?>戦時中の物資不足の苦しい時代も相変らず写真植字機のみに専心して、工員は招集され、材料が不足しても、その中に耐えてやり抜いて来ました。父は写真植字機にとりつかれていたのです。いまこうした蔭の努力の成果として、紙面に写真植字が多く使われるようになり、新時代のホープとして注目されるようになりましたことは、亡き父にとってこの上ない喜びであると思います。

いまや世界的なコールドタイプ時代を迎え、今になって見れば当り前のことと考えられる写真植字機ですが、四十数年前はまぼろしの存在でした。父が自分の生涯も家庭もなげうって、よく写真植字機に賭けたものだと、その勇気と忍耐には頭が下がる思いです。私は父にかつて、「なぜ家庭を犠牲にしてまで写真植字機に取り組んだのですか」と質問をしたことがありました。父の答は、「自分はこの世に生まれたからには、国のためになるような仕事をなにか残していきたい。写真植字機は生涯の仕事として、十分値すると思われたから取り組んだので、どんなに苦しくても悔いはない」と申しました。明治に生まれた人は、国に対する使命感を担って生きてきたように感ぜられます。

今年は父が亡くなりましてから六年になります。去る四月五日には七回忌の法要を近親の者で内輪に営みました。周囲の方々からのお勧めもあり、この年に因んで、今回父の伝記を発刊することにいたしました。実は三回忌の年に発刊したいと準備を進めておりましたが、資料の調査等に多くの時間を要して、間に合いませんでした。本書の資料の蒐集・調査につきましては、私どもが戦災に遇い戦前の資料を消失してしまったために、吉沢乙丙氏の献身的な努力によって関係各方面から蒐めて頂きました。その貴重な資料を中心に、当社島田寛がまとめたものでございます。資料を御提供いただきました多くの方々には、大変御迷惑をおかけしたと存じます。心から謝意を表しますとともに、企画・編集・造本その他に特別のお力ぞえを賜りました編集技術工房藤田初巳氏、凸版印刷株式会社AD部長小柏又三郎氏に敬意を表します。

偉い人間

東京写真大学名誉教授

鎌田 弥寿治

東京や大阪のような多くの都市で長年の間大衆に親しまれた、あのチンチン電車が近頃ポツポツ姿を消しつつあるのは何だかお気の毒な気がする。でもこれは世界共通の現象であるからどうするわけにもゆかぬ。

他人ごとではない、私が今から約半世紀前、欧州からの帰途、フランスのマルセイユから私を日本に運んでくれたあの八幡丸というかわいい汽船など、今ではどんな旅行者にも全然相手にされぬであろう。というのはマルセイユを出て日本の神戸港に着くまでの航海日数、正に四十二日を要したこともその理由になると思う。

今日(四月六日)の新聞を見ていたら、蚕を養うのに桑の葉を食わさず、澱粉やしょ糖や大豆粉から造った、いわゆる合成飼料を食わしても蚕は立派に成長することが発見されたとある。幾百年間の人間の固定思想が根本から打ち破られたものである。

このようなことを考えると、新聞や書籍や雑誌を作るために、五百五十年もの長い間、印刷界で神様のように尊敬、愛慕されたあの活字、鉛と錫とアンチモニーの合金で造ったあの活字が、昨今、どうやら全世界の印刷界から追放される傾向顕著なりと聞いても、何の不思議もないような気がする。

石井茂吉伝記編纂委員会『石井茂吉と写真植字機』、株式会社 写真植字機研究所、1969年、「偉い人間」より引用

しかしながら、今から約五十年もの昔に、将来印刷界、特に活版印刷界には右のような突飛な革命が起こることを予想し、自分が身を挺してこの予想を実現せんとした人間は非凡な能力や学力等を具備した天才人であることが想像される。

フランスのジュール・ベルヌという人は、今から百年もの昔に、すでに「将来は人間が月世界に旅行することも、また、二ヵ月余りの短時日で世界を一周することも可能になる」と予言したそうで、実に偉い奴である。印刷界から活字を追放することも将来必ず可能になると初めて考えついた人間も、ちょっとこのジュールに似た人間らしい。

私は石井茂吉さんとは、大正十二年頃に初めて知り合い、以後約四十年間交際したが、最初はそんな偉い人とは思わなかったが、だんだん石井さんという人間が分るに従い、敬慕措く能わざる気持になった。氏は私より六歳も年若の人、見かけはそんなに偉そうに見えない。初めて会った時など、質素な黒詰襟の黒ボタンの洋服姿、唇をヒン曲げてお話される。ちょっと私の学校(芝浦高等工芸学校)の新任門衛さんかと思った。でも後になって石井さんの学歴などを知った時、私は驚いた。

石井さんは東京の京北中学校から第一高等学校を経て東京帝国大学の機械科を卒業した工学士、しかも中学生当時の校長さんが、あの有名な井上円了先生であり、この校長さんが「この子は稀にみる天才児で大きな将来性を持っているから是非とも上級学校に進学させよ」と勧誘し、それから順に向ヵ丘の一高を経て、東京帝大工学部機械科を優秀な成績で卒業された秀才と承った。

これほど学歴に富んだ人間は広い日本中にも沢山はいない筈だから、氏はどんなにエリート意識を発揮して大いに威張っても誰も何とも悪口はいえない筈だが、事実はまったくこれと正反対。石井さんは温厚着実、しかも極端な努力家で、写植機を思いついた初期など、他人から笑われてもそんなことは空吹く風と聞き流し、猛烈に一旦思いを決めた仕事に全身を投げ込む人であり、また長い写植機の研究期間中には貧乏神という神様の大軍や家族的の不幸やその他戦災、火災等等の強敵に猛襲されたこともあるが、これらを皆征服し最後の勝利をかち得て、現在の写真植字機研究所の基を築いた。ほんとに偉い人間である。

この偉い人間の歩いてきた道、その紙碑がこんど発刊されるという。まことに喜ばしいことである。その誠実、努力、熱意、勇気、知恵、才能、技術、ものの考え方、仕事のしかた――これらが昨今の無秩序とも思える若い人々にとって、好ましい道標となるよう願ってやまない。……〔後略〕……

重すぎた野菜かご

両端に野菜かごをぶらさげた天秤棒に肩を入れて、よいしょとふんばった少年の脚は荷物の重さでよろめいた。十数歩も歩かぬうちに荷物は路上におろされ、しばらくはずんだ息を静めてからまた天秤棒に肩を入れる。そしてまた十数歩、幾度かこれをくり返しているうちに少年の野良着の背中は汗びっしょり、土ぼこりと汗で顔には汚れた地図がかかれていた。

平坦な道では少し腰がふらつくていどで何とか切り抜けて来たが、坂道にかかってからがうまくバランスがとれなくなってしまった。そんな急な坂ではない。いつも本郷のやっちゃば(野菜市場)へ父の野菜車の後押しをして通る道であり、少年自身が野菜を入れた天秤をかついで売り歩くコースでもあった。張り切っていつもよりよけいに野菜を積んだのがいけなかった。二十メートルばかりの通いなれたダラダラ坂は、今日はひどく長くて険しかった。

坂道のなかばで少年はとうとうへたり込んでしまった。野良着の袖で額の汗をぬぐいながら、うらめしそうにかごの野菜を見やった。体がひとよりずぬけて大きいというわけではない、高等小学校四年(今の中学二年)の少年の、家業の手伝いに精を出そうという意気込みは意外なところでくじかれた。少年は「これくらいの天秤をかつげないようではとても父のような一人前の百姓にはなれない」と思った。百姓がダメなら、学校の先生がいうように上の学校へ行って、自分にできるもっとほかの仕事を選んで世の中の役に立つ方法を考えた方がよいのかも知れない。

「でも、中学校へ行くのは大変なんだろうな」。中学校へは、士族の子供か、よほどの金持ちの子弟が行くものとされていた当時であったから、農家の長男である自分がそれを目指すのは幼い心にもいささかためらわれた。「上の学校へ出すように―」という学校の先生のすすめに首をタテにふらない父の心をはかると、とても自分から言い出す気にはなれなかった。

Lightningブログカード_blank無理 2024-08-04

しばらくそんなことを考えながら息を入れていた少年は、やがてふたたび天秤棒にとりついた。顔を紅潮させ、よたよた千鳥足で頑張る少年の前うしろで野菜の緑がゆさゆさ揺れていた。

石井茂吉、それが少年の名前である。数え年の十五歳、面長で、鼻筋の通った、おだやかな顔立ちの中で、聡明さを象徴するかのように耳だけが左右に大きく出張っている。柔かい夕暮の陽がその耳朶を紅色に染めた。

茂吉は明治二十年(一八八七年)七月二十一日、東京府北豊島郡王子村大字堀の内字梶原で、父又吉、母たけの長男として生まれた。現在の北区堀船町である。

石井家は代々農耕を業とし、徳川三代将軍家光の頃に初代がこの地に根をおろしてから、茂吉の父又吉にいたるまで十代続いた村一番の旧家であり、物持ちでもあった。

コメント